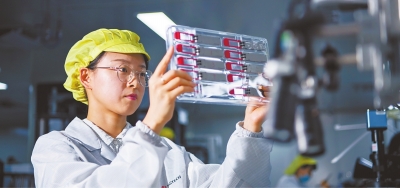

华工正源无线传送产品线开发部,青年工程师仔细检查光模块样品。

长江日报记者李琴

股价首次突破百元,市值首次突破千亿,9月26日,上市25年的“中国激光第一股”刷新历史纪录。这一里程碑事件,不仅标志着华工科技的飞跃,也是武汉光电子信息产业“独树一帜”的缩影。

从起步于华中科技大学的校办企业,到如今引领光电子产业发展的千亿企业,华工科技坚持“把科技的命脉牢牢掌握在自己手中”,创下70多项“中国第一”。2025年上半年,公司营收达76.29亿元,同比增长44.66%。

■ 锚定AI算力主航道

2025年以来,华工科技股价一路高歌猛进,从7月至今连创新高,相比去年同期涨幅达3倍。股价背后,是公司对技术趋势的敏锐判断和战略卡位。

当全球AI竞赛拉开帷幕,华工科技迅速锚定光模块这一算力基础设施核心赛道。2025年上半年,公司光模块业务营收同比暴增124%,占总营收的49.1%,首次成为公司第一大业务板块。目前,其光模块产品市场占有率已进入全球前十,覆盖北美、欧洲等高端市场。

在近期举行的深圳光博会上,华工科技核心子公司华工正源展示了第二代单波400G光引擎、3.2T CPO光引擎等前沿产品。华工正源总经理胡长飞表示:“在生成式人工智能对算力指数级增长的强烈需求下,高端光模块需求量未来3年内将保持高速增长。”

生产能力提升同步快速推进。华工科技光电子信息研创园一期已于8月投产,2027年全面达产后将实现4000万只光模块年产能,产值超300亿元。“达产后,将再造一个华工科技。”公司党委书记、董事长马新强说。

■ 终极目标是“引领”

“向高处立,向远处进,向宽处走,向深处做。”在位于东湖科学城的华工科技智能制造未来产业园,这十六字标语彰显着企业雄心。

作为中国最大的激光装备制造商之一,华工科技26年发展史几乎是一部中国激光产业的创新简史。在激光装备领域,公司的汽车白车身激光焊接装备成功打破国外近40年技术垄断,国内市场占有率已达90%,服务下线车辆超过4500万辆。在高端晶圆切割装备领域,公司实现核心部件100%国产化,整体效率提升20%。

“现在,华工科技不但实现了高端激光装备替代进口,而且开始出口。”今年全国两会期间,站上“代表通道”的马新强说,近10年来,公司核心产品以每年35%的增长速度“卖全球”。

在马新强看来,“国产替代不是‘平替’,是中国式创新的价值。”在这一理念下,华工科技将产品战略调整为“全球首发、行业领先、专精特新”,2024年推出38个相关产品。“终极目标不应是‘替代’,而是‘引领’。”他表示。

■ 核心骨干成为“企业合伙人”

从校办工厂到千亿市值企业,华工科技高质量成长的动能是什么?此前接受长江日报记者采访时,马新强将其归因为:“以机制创新和管理创新,促进技术和产品创新,将人才视为发展第一资源。”

脱胎于华中科技大学的华工科技,20多年前走出“象牙塔”办企业,2000年6月上市,成为“中国激光第一股”,同年完成跨国并购,成为业内最早走出去的中国企业。2021年,华工科技完成校企分离改制“关键一跃”,控股股东变更为武汉国资主导设立的国恒基金,实际控制人由华中科技大学变更为武汉市国资委。

马新强介绍,通过国内首创的与地方国资合作模式,引入社会基金,管理团队出资入伙,“有效解决了资本运营效率不高、长效激励机制不足的问题,为我国校企分离改革闯出一条成功路径”。

数据显示,自2021年完成校企分离改革以来,公司连续5年销售收入复合增长率15%,净利润增长18%,研发投入增长25%,海外销售收入增长32%。“核心骨干成为企业发展的命运共同体,大家工作起来更有动力,更好地释放了创新活力。”华工科技总裁助理李慧26日表示。

■ AI是长期机会所在

“激光一扫,瞬间除草。”前不久,一条“‘激光侠’下农田”的短视频在社交媒体上热转。“激光侠”是华工科技研发的国内首台全天候智能激光除草机器人。这款机器人内置上千种农作物和杂草数据模型,通过AI视觉实时引导激光动态精准控制,除草不伤苗,杂草清除率稳定在95%以上。

从“激光侠”除草机器人到支持多种交互模式的“激光君”数字人系统,今年6月,华工科技在创新日活动上首发9款新品,绝大多数与AI相关。“AI给所有企业带来了新的发展机遇。”马新强多次表示,AI是当下正在经历的重大变革,也是各核心业务的长期机会所在。

目前,华工科技已围绕航空航天、船舶制造、3C电子、高端农业等工业场景,推出多款搭载AI系统的激光智能装备。这些装备具备实时状态监测、智能诊断、运维优化等功能,有效提升工业生产的自动化与智能化水平。

马新强介绍,未来公司将进一步推进AI+行动,积极布局人工智能和人形机器人产业方向,致力于让AI赋能,构筑起“单机自动化、产线智能化、工厂智慧化”的全链条智能生态,向打造全球有影响力的科技企业迈进。